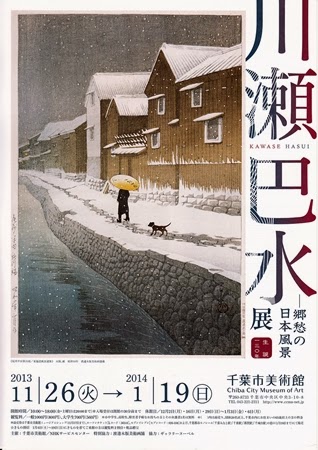

大正・昭和を代表する版画家・川瀬巴水。日本各地の美しい、郷愁を誘う風景を数多く描き、“昭和の広重”とも称され、海外でも人気が高いといいます。スティーブ・ジョブズが彼の作品を好んで蒐集していたのだそうで、近年あらためて注目を集めています。本展はその巴水の生誕130年を記念する回顧展で、約600点といわれる巴水の作品の内、半分近い約240点が紹介されています。

第1章 大正7年〜12年(1918〜23) 木版画家としての出発〜関東大震災まで

巴水が画家を志したのは25歳。実は家業を継ぐため画家の道を諦めていたところ、父親が事業を失敗。商才のない長男・巴水ではなく娘婿に家業を譲ったため、晴れて画家を目指したのだとか。しかし、鏑木清方の門を叩くも、修行をするには年を取りすぎているという理由で断られ、一度は洋画への転向も考えるのですが、再度清方を訪れ、ようやく弟子入りを許されます。当初は美人画や風景画を学んでいたといいますが、新版画の魅力に触れ、以降新版画の版元・渡邊庄三郎と組み、木版画家として活動を始めます。

川瀬巴水 「伊香保の夏」

大正8年(1919)

大正8年(1919)

版画の初作という「塩原三部作」は今村紫紅を思わせる縦長の風景画で、まだ山や木々の描写もざっくりとしていて、また同時期の「伊香保の夏」のように憂愁を感じるトーンも目立ちます。巴水作品の特徴の一つである“雨”は早くも最初期の作品から登場。「陸奥蔦温泉」は夜雨の侘しさが絵から伝わってきて秀逸です。

川瀬巴水 旅みやげ第一集「陸奥蔦温泉」

大正8年(1919)

大正8年(1919)

奥羽地方や近畿・四国、越後・越中などを取材し制作した「旅みやげシリーズ」、東京の身近な風景を切り取った「東京十二題」など、巴水の代名詞といえる叙情豊かな連作版画が次々と世に送り出されます。地方の作品はどれも絵になる場景や名所旧跡が描かれ旅情をそそりますが、東京を描いた作品は市井の人々の生活が感じられるような日常的な風景を描いたものが多いのも特徴。旅先で写生をしては東京に戻り版画を制作するという生活を亡くなるまで続けたといいます。

川瀬巴水 東京十二題「大根がし」

大正9年(1920)

大正9年(1920)

川瀬巴水 東京十二題「木場の夕暮」

大正9年(1920)

大正9年(1920)

版元・渡邊庄三郎の版画、俗にいう“渡邊版”は、バレンの跡をわざと残す“ごま摺り”という手法を多用し、そのざらっとした風合いが巴水の版画の大きな特徴なのだとか(橋口五葉はそれが肌に合わなかったのか、渡邊庄三郎とは一度組んだきりだったとか)。「金沢下本多町」は土壁や土道の描写に“ごま摺り”が活かされていて、版画でここまで表現ができるのかと驚かされます。

川瀬巴水 旅みやげ第二集「金沢下本多町」

大正10年(1921)

大正10年(1921)

第2章 大正12年〜昭和20年(1923〜45) 関東大震災後〜戦中まで

大正12年9月1日、関東大震災が起こり、巴水の家も渡邊庄三郎の店も全焼。巴水が清方への入門以来描き溜めていた貴重な写生帖も、渡邊の店にあった巴水の版木や作品も灰と化します。震災後に発表した「東京二十景」は震災後の新旧混在する東京の姿が描かれたものですが、震災前と変わらぬ東京の風景がとりわけ売れたのだそうです。

川瀬巴水 東京二十景「芝増上寺」

大正14年(1925)

大正14年(1925)

川瀬巴水 東京二十景「馬込の月」

大正14年(1925)

大正14年(1925)

その中でも一番人気だったのが「芝増上寺」で3000枚、次が「馬込の月」で2000枚も売れたとありました。江戸を代表する名刹と昔ながらの郊外の風景に人々は在りし日の東京を懐かしんだのでしょうか。増上寺は巴水の生家のすぐそばにあり、彼の作品には幾度となく登場します。

川瀬巴水 旅みやげ第三集「飛騨中山七里」

大正13年(1924)

大正13年(1924)

巴水の作品で、やはり観るべきは昭和初期までの版画で、情景の美しさ、季節感や空気感、人々の日々の営みも生き生きと表現されていて、どれをとっても素晴らしいものがあります。特に雪や雨の描写は版画であることを忘れるぐらい、非常に繊細で、細密で、雪の降る日の静けさや、雨の日の湿潤が伝わって来るかのようです。

川瀬巴水 「社頭の雪(日枝神社)」

昭和6年(1931)

昭和6年(1931)

川瀬巴水 東海道風景選集「相州前川の雨」

昭和7年(1932)

昭和7年(1932)

「社頭の雪(日枝神社)」や「芝公園の雪」など、雪の積もり具合や質感といった微妙で繊細な描写が秀逸です。雪景色にしても、降り続く雨の表現にしても、これは版画で版木を彫って、それを刷ってるのだと思うと、その細かくて、気の遠くなるような手の込んだ作業にあらためて感心します。

川瀬巴水 日本風景集Ⅱ関西篇「高野山鐘楼」

昭和10年(1935)

昭和10年(1935)

川瀬巴水 日本風景集Ⅱ関西篇「京都清水寺」

昭和8年(1933)

昭和8年(1933)

会場ではいくつかの作品で試摺や同図柄の水彩画も並べて展示されていました。こうして版画と水彩画と見比べると版画の面白さがよく分かります。バレンの軌跡を残したという摺りによる質感や繊細なグラデーションは水彩画にはない表現で、版画の方が一枚も二枚も上手です。

川瀬巴水 日本風景集東日本篇「松島双子島」

昭和8年(1933)

昭和8年(1933)

「The Miyajima Shrine in Snow」は海外からの観光客誘致のポスターために依頼を受けた作品で1万枚が摺られたそうです。しかし、だんだんと日本の雲行きは怪しくなり、やがて戦争が始まると全国を取材で回るのもままならず、写真などをもとに作品を制作することを余儀なくされます。

川瀬巴水 「The Miyajima Shrine in Snow」

昭和10年(1935)

昭和10年(1935)

第3章 昭和20年〜昭和32年(1945〜57) 戦後

戦後、日本の版画は進駐軍関係者に人気を集めたといいます。しかし、日本の風景は一変。巴水の求める日本の原風景は姿を消していきます。この頃から、巴水の作品は想い出の中の風景でしかなくなっていきます。

川瀬巴水 「明治神宮菖蒲田」

昭和26年(1951)

昭和26年(1951)

巴水の戦後の作品が個人的に苦手な理由の一つは、構図も美しく、色数も増え、細密で議中的水準も高いのだけれど、どこか架空の風景のような、ジブリか何かアニメのセル画のような、実在感が感じられないところにあります。それは時代の空気なのでしょうか。

川瀬巴水 「時雨のあと(京都南禅寺)」

昭和26年(1951)

昭和26年(1951)

そんな作品でも、これは素晴らしいと思ったのが「時雨のあと(京都南禅寺)」で、紅葉の微妙なグラデーションも、開いた門から見える風景も、なにより水たまりの透明感の超絶的な表現力。これは巴水だけでなく、版元の職人たちの技術の高さを示す傑作だと思いました。

川瀬巴水 「増上寺の雪」

昭和28年(1953)

昭和28年(1953)

戦後の代表作「増上寺の雪」は9枚の版木を使い、42度摺りをした新版画の技術の粋を集めた作品。会場には摺りの過程がパネルで紹介されています。当時の技術のレベルの高さがよく分かります。

「平泉金色堂」は巴水の絶筆。色ざし(戻った校合摺に色指定する作業)を終え、完成を観ることなく巴水は亡くなります。雪に閉ざされ深閑とした木々の奥にある金色堂とお堂に向かう一人の男性。巴水は自分の死期を悟っていたのでしょうか。そんなことを感じさせる作品です。

川瀬巴水 「平泉金色堂」

昭和32年(1957)

昭和32年(1957)

同時開催として渡邊版新版画の作品展もあり、そちらも面白く拝見しました。伊東深水や橋口五葉など新版画を代表する作家に混じり、多くの外国人版画家の作品も展示されています。戦前にこんなに外国人版画家がいたとは知りませんでした。それにみんな上手い。とりわけフリッツ・カペラリの版画は大正ロマンを感じさせる垢抜けた画風で、もっと作品を見てみたいと思わせました。

【生誕130年 川瀬巴水展 − 郷愁の日本風景】

2014年1月19日(日)まで

千葉市美術館にて

川瀬巴水作品集

川瀬巴水作品集 川瀬巴水木版画集

川瀬巴水木版画集 最後の版元 浮世絵再興を夢みた男・渡邊庄三郎

最後の版元 浮世絵再興を夢みた男・渡邊庄三郎

thbdf335fk

返信削除golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

supreme outlet

golden goose outlet

supreme outlet

golden goose outlet