昨年からずーっと楽しみにしていた展覧会。いてもたってもいられず初日に観てきました。開館の50分ぐらい前に並んだときはまだ50人程度の列でしたが、開館時には750人ものお客さまが列を作ったそうです。待ちに待った展覧会ですもんね。

ボストン美術館は東洋美術の殿堂と称され、10万点を超える日本の美術品が収蔵されているのだとか。日本美術を所蔵する海外の美術館の中でも指折りのコレクションを誇り、質的にも国宝級・重文級の優れた名宝を数多く所蔵しています。これらの日本美術は、明治時代に来日したアーネスト・フェノロサやウィリアム・スタージス・ビゲロー、また彼らと深い交流のあった岡倉天心らによって収集されてきました。その後、フェノロサはボストン美術館東洋部長に、ビゲローは同じく理事に就任し、海外に持ち出されたコレクションがボストン美術館に寄贈され、今に至っています。

会場は6つのテーマで構成されています。

第1章 仏のかたち 神のすがた

第2章 海を渡った二大絵巻

第3章 静寂と輝き-中世水墨画と初期狩野派

第4章 華ひらく近世絵画

第5章 奇才 曽我蕭白

第6章 アメリカ人を魅了した日本のわざ-刀剣と染織

狩野芳崖「江流百里図」

明治18年(1885年)頃 ボストン美術館蔵

「法華堂根本曼荼羅図」

奈良時代・8世紀 ボストン美術館蔵

奈良時代・8世紀 ボストン美術館蔵

この広間の一番奥に展示されているのが「法華堂根本曼荼羅図」(釈迦霊鷲山説法図)。天平時代の曼荼羅図で、東大寺法華堂に伝わったものとされています。国宝級・重文級の作品が目白押しの今回の展覧会の中でも、この「法華堂根本曼荼羅図」はその白眉といって過言ではないでしょう。天平仏画は薬師寺の国宝「吉祥天図」が有名ですが、この時代の仏画で現存するものは極めて少なく、日本にあったならば国宝間違いなしの至宝中の至宝です。

快慶「弥勒菩薩立像」

鎌倉時代・文治5年(1189年) ボストン美術館蔵

鎌倉時代・文治5年(1189年) ボストン美術館蔵

快慶作のこの仏像は、快慶の若いころの作品だそうですが、快慶らしい均整のとれた優美な姿で、表情も柔らかく、非常に美しい仏様でした。なお、本展には仏像4躯が展示されていますが、仏像は東京会場・大阪会場のみの展示となります。

「吉備大臣入唐絵巻」(部分)

平安時代・12世紀後半 アメリカ・ボストン美術館蔵

平安時代・12世紀後半 アメリカ・ボストン美術館蔵

第2章は絵巻のコーナー。ボストン美術館が所蔵する二大絵巻、「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語絵巻(三条殿夜討巻)」が全巻展示されています。「吉備大臣入唐絵巻」は4巻からなり、全長24.5m。唐に渡った吉備大臣が、唐の朝廷から出された多くの難問を、阿倍仲麻呂の霊の助けを受けて解いたという説話をユーモラスに描いています。 絵巻は平台に展示されていますが、壁にはその複製が貼られていて、物語を知らなくても楽しめるように各場面ごとに分かりやすい解説がついています。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」(部分)

鎌倉時代・13世紀後半 ボストン美術館蔵

鎌倉時代・13世紀後半 ボストン美術館蔵

平清盛と源義朝の勢力争いに後白河院の近臣らの争いがからんだ平治の乱を絵画化した「平治物語絵巻」は、もとは15巻近い大作であったと考えられていますが、現存するのは3巻のみ(ほかに色紙状に切断された数葉と別の2巻分の模本があるそうです)で、その内の1巻がボストン美術館の所蔵となっています。この「三条殿夜討巻」は横7mほどの絵巻で、源氏方の藤原信頼が後白河上皇の御所を襲撃し、上皇を軟禁したクーデターを描いたもの。逃げ惑う人々や駆け抜ける牛車、炎上する三条殿など、臨場感に溢れ、ドラマ性の高い描写が目を惹きます。

なお、ボストン美術館展の開催に合わせ、「平治物語絵巻」の残りの2巻が公開されます。相互割引制度もあるそうなので、鑑賞券は捨てずにとっておきましょう。詳しくはこちら。

- 「信西巻」(重要文化財):静嘉堂文庫美術館にて(4/14~5/20)

- 「六波羅行幸巻」(国宝):東京国立博物館本館にて(4/17~5/27)

伝狩野元信「韃靼人狩猟図」

室町時代・16世紀前半 ボストン美術館蔵

室町時代・16世紀前半 ボストン美術館蔵

第一会場の最後は、室町時代を中心とした山水画と初期狩野派の作品を展示しています。特に初期狩野派は充実していて、第3章の半分は狩野派の作品で占められています。狩野派発展の礎を築いた狩野元信はもちろん、元信の弟・雅楽助、元信の三男・松栄の作品など逸品揃い。中でも、狩野派による金碧画の現存最古の遺品という元信の「金山寺図扇面」は見ものです。

伝狩野雅楽助「松に麝香猫図屏風」

室町時代・16世紀中頃 ボストン美術館蔵

室町時代・16世紀中頃 ボストン美術館蔵

第二会場の最初のコーナーは、なぜかいきなり第6章の「アメリカ人を魅了した日本のわざ-刀剣と染織」。ボストン美術館には工芸品も多く収蔵されていますが、今回はその中から刀剣と染織に絞って展示しています。とりわけ、染織は200~300年も前のものにもかかわらず、どれも保存状態がよく、また美しく、今でも袖を通せるのではないかと思うほど。ちなみに、第6章の展示は東京会場のみとなっています。

長谷川等伯「龍虎図屏風」

江戸時代・慶長11年(1606年) ボストン美術館蔵

江戸時代・慶長11年(1606年) ボストン美術館蔵

第6章の次は、第4章の「近世絵画」。コーナーに入ると、いきなり目の前に等伯最晩年の傑作「龍虎図屏風」が。暗雲の中から現れる龍と悠然と立ち向かう虎。龍虎図本来の獰猛さといい、その不気味さ、神秘性といい、大気を表す微妙な墨調の素晴らしさといい、思わず震えがきます。

尾形光琳「松島図屏風」

江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館蔵

江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館蔵

俵屋宗達の傑作「松島図屏風」(フリーア美術館蔵)を模した光琳の代表作「松島図屏風」をはじめ、狩野永徳に狩野山雪、狩野探幽、土佐光起、そして伊藤若冲と錚々たる面々の作品が並ぶこの贅沢さ。狩野派、長谷川派、土佐派、雲谷派、琳派と安土桃山から江戸時代にかけての近世絵画がバランスよくチョイスされています。ただ残念なのは、スペースが限られているため、ボストン美術館のコレクションのいいとこどりといいますか、ほんのさわりの展示でしかないんだろうなということ。ボストン美術館のコレクションはこんなものではないでしょうから、この近世絵画だけをテーマにした展覧会をやっても、相当すごいことになるんだろうと思います。

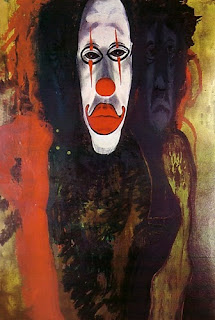

曽我蕭白「龐居士・霊昭女図屏風(見立久米仙人)」

江戸時代・宝暦9年(1759年) ボストン美術館蔵

江戸時代・宝暦9年(1759年) ボストン美術館蔵

最後のコーナーは曽我蕭白。ボストン美術館には蕭白の作品(流派も含め)が41点あるそうで、その内の11点が里帰りをしています。蕭白の制作時期を確定できる最古の作品という「龐居士・霊昭女図屏風」(久米仙人図屏風)や蕭白の最高傑作との呼び声も高い「商山四皓図屏風」など、蕭白の奇才ぶりが存分に堪能できます。近年、日本でも蕭白の再評価、人気は高いものがありますが、かつては二流扱いをされていた蕭白に目をつけ、これだけの優れたコレクションを築き上げたボストン美術館の先見の明には驚かされます。

曽我蕭白「雲龍図」(部分)

江戸時代・宝暦13年(1763年) ボストン美術館蔵

江戸時代・宝暦13年(1763年) ボストン美術館蔵

蕭白のコーナーで一番の見ものは、やはり代表作の「雲龍図」でしょう。襖から剥がされた状態で保管されていて状態が悪かったため、かつては門外不出とさえいわれたものを修復し、本展が修復後初公開となります。襖8面、横10mを超える大作で、想像以上に大きくてビックリします。右4面と左4面の絵がつながらず不自然なのは、この間が欠落しているからで、胴体部にあと4面あったと考えられています。先の等伯の「龍虎図」の龍とは対照的なユーモラスな、まるでマンガのような龍に釘付けになること必至です。

曽我蕭白「風仙図屏風」

江戸時代・18世紀後半 ボストン美術館蔵

江戸時代・18世紀後半 ボストン美術館蔵

それにしてもまぁ、これだけ国宝級・重文級の至宝の数々をみすみす海外に流出させてしまったことか。臍を噛む思いでこの展覧会を観ていたのは私だけではないはずです。ただ、フェノロサとビゲローの収集したものが散らばることなく、ボストン美術館所蔵品として今も大切に保存されているのは幸せなこと。わざわざボストン美術館に行っても、これだけの作品が一度に展示されることはないので、この機会を逃すと、多くの作品はもう観られないかもしれません。本展は一年をかけて国内を巡回しますので、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

【特別展 ボストン美術館 日本美術の至宝】

東京国立博物館にて

2012年6月10日(日)まで

(東京会場は期間中、展示替えはありません)

※※巡回予定※※

名古屋ボストン美術館 前期:2012年6月23日~9月17日/後期:2012年9月29日~12月9日

九州国立博物館 2013年1月1日~3月17日

大阪市立美術館 2013年4月2日~6月16日

もっと知りたい曾我蕭白―生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)

もっと知りたい曾我蕭白―生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)

![芸術新潮 2012年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61eCLoOu-pL._SL160_.jpg)

![ポロック 2人だけのアトリエ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51L0uxqWUPL._SL160_.jpg)