そごう美術館の『福井県立美術館所蔵 日本画の革新者たち展』で観た米谷清和の「夏」にとても心惹かれ、調べていたら三鷹でちょうど展覧会をやっているというので早速拝見してまいりました。

米谷清和は長年、都会に暮らす人々の日常的な風景やその孤独をテーマに作品を描いていて、本展ではそうした作品の中から渋谷や新宿、三鷹の風景を中心に展示しています。

恥ずかしながら、今回の展覧会で初めてその名を知ったのですが、1947年生まれなので今年で69歳、バリバリ現役の日本画家。しかも多摩美の教授なのです。三鷹在住とのことで、地元開催の展覧会でもあるみたいです。出身は福井なので、先の展覧会ではそうした縁もあって作品が並んでいたんですね。

会場はそれほど広くないのですが、出品数は46点とかなり充実。割と大きなサイズの作品も多く見応えがあります。「渋谷」「新宿」「三鷹」という章立てになってるのですが、その表示がホームの駅名標になってるという遊び心も。

米谷清和 「夜」

1982年

1982年

会場の入口で米谷のインタビュー映像が流れていて、東京に上京してまず驚いたのが新宿駅の人混みの多さで、そこに行き交う人々に興味を持って、こうしたテーマの作品を描くようになったと語っていました。

出品作は1970年代後半から2000年代のものまでありますが、新宿駅や渋谷駅の風景を描いた作品の多くは1980年前後から1990年頃のもの。わたしは新宿と渋谷が大学の通学経路にあったものですから、学生時代は遊び呆けて、終いには新宿の近くに住み始めたりしたので、ちょうど時代的にも重なって、とても懐かしかったです。

米谷清和 「雪、降りしきる」

1985年 福井県立美術館蔵

1985年 福井県立美術館蔵

同じ時代の写真を見るより感傷的に映るのはなぜでしょう。人々の表情や仕草から写真にはない情感的なものが伝わってくる気がします。寂しそうな老人、疲れたサラリーマンたち、表情のないOL、ラッシュアワーの人混み…。その絵は都会の喧噪の裏にある孤独や人生の悲哀を感じさせます。でも、彼らを見つめるその視線はどこか醒めているようで、同じように東京で孤独に戦う人々に対する優しさのようなものも伝わってきます。

米谷清和 「新宿5番線ホーム」

1976年

1976年

米谷の作品の多くは雲肌麻紙に岩絵具を使っているのですが、その粗くざらざらとしたマチエールや光沢が独特の仕上がり感を醸し出しています。これは実物を観ないと分かりません。

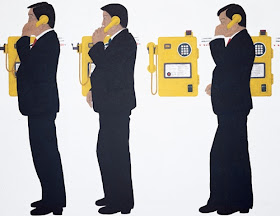

米谷清和 「電話」

1982年 佐久市立近代美術館蔵

1982年 佐久市立近代美術館蔵

新宿駅にも渋谷駅にもこういう公衆電話が並んでいましたよね。企業戦士を象徴するような絵面なんだけど、あんまり忙しなく感じないのは米谷の持ち味なのかもしれません。電話の注意板がまた細かい。

米谷清和 「真夜中の雨」

1991年

1991年

90年代以降の雨に濡れたアスファルトや光に滲む街を描いた作品もいい。にぎやかな街の陰に隠れた孤独の表情。光の揺らめきや水の波紋が抽象的な現代アートを思わせるようなものもあります。

米谷清和 「雨上がりの音・朝」

1998年

1998年

ただの懐かしい都会の風景というのではなく、そこに生きる人々の人間模様まで感じさせる良質の展覧会でした。休館日以外は毎日20時までやってるので、中央線沿線の人なら仕事帰りに行くこともできますね。

【米谷清和展 ~渋谷、新宿、三鷹~】

2016年3月21日(月・祝)まで

三鷹市美術ギャラリーにて

hbguws538gj

返信削除golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet