今のところ、今年の開催された展覧会の中でも、すこぶる評判が良いようで、絶賛の声が耳に入るたびにジリジリした気持ちでいましたが、先日ようやく伺うことができました。

歌川国芳というと、江戸時代末期を代表する浮世絵師の一人ですが、展覧会のタイトルからも察せられるように奇抜な画題の浮世絵も多く、そのユニークさが近年大変注目を集めています。かくいう自分も、歌舞伎専門の太田記念美術館や東京国立博物館の常設展で時折見かけていた程度であまり詳しくは知らなかったのですが、昨年NHKで放映された『ワンダー×ワンダー 浮世絵 よみがえる幻の色』で大変面白い、というか凄い浮世絵師だなと感動し、今回の展覧会はとても待ちわびていました。

今回の展覧会は展示替えが多く、本当なら前期・後期あわせて観るべきだったのですが、自分が伺ったのは後期。そのため残念ながら前期出展の絵は観ることができませんでした。しかも、図録が売り切れてしまっていたし…。

歌川国芳「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」

国芳は、江戸時代中期に浮世絵界の最大グループ“歌川派”の一人で、武者絵や役者絵、美人画で絶大な人気を得た歌川豊国の弟子。当初は、師匠と同様に武者絵や美人画などを描き、また「水滸伝」の連作を手がけ、人気絵師として活躍したようですが、天保の改革で綱紀粛正として歌舞伎や寄席など文化や風俗にも厳しい規制がはじまり、浮世絵も遊女や役者絵を描くことが禁じられると、国芳は戯画を数多く手がけるようになります。

歌川国芳「忠臣蔵十一段目夜討之図」

歌舞伎役者の絵が描けないのであれば、役者を猫に変えて描いてしまったり、おどろおどろしい絵や笑いを誘う楽しい絵、動物や子どもの微笑ましい絵などを描いていったようです。時に幕府への痛烈な風刺が描かれた国芳の浮世絵は、禁令の網をかいくぐりながら、爆発的な人気を集めます。幕府から厳しい弾圧を受けても、決して屈せず、新しい文化や風俗を生み出していくそのエネルギーやバイタリティーは、ものすごいなと国芳の絵を観ていると痛感します。

歌川国芳「東都名所かすみが関」

出展作は、一部、肉筆画もありましたが、そのほかは全て木版画。規制前の作品から、規制を受け、カモフラージュとして描いたユニークな画題の作品まで数多くの作品が展示されています。展覧会は3部構成になっていて、まずは国芳の絵の変遷を年代ごとに紹介するコーナーでは一大ブームを巻き起こした「水滸伝」シリーズや武者絵、美人画などが、国芳のバラエティに富んだ絵を紹介するコーナーでは人気の忠臣蔵(歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」)シリーズや当時ご法度だった西洋画を密かに研究したと思われる作品などが、最後には彼の真骨頂たるユーモア溢れる数々の絵が紹介されています。

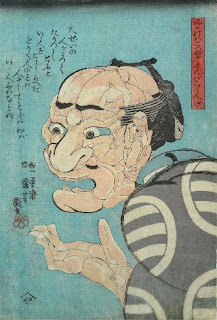

歌川国芳「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」

顔や手をよく見ると…。

顔や手をよく見ると…。

国芳の絵は確かに奇想天外で、観る人を飽きさせない、大人でも(大人だからこそ)ついつい笑ってしまう可笑しみに溢れています。でも、国芳の絵には、たとえ俗っぽいものであっても、下品な感じはせず、馬鹿馬鹿しい絵であっても、センスの良さを感じずにはいられませんでした。芝居や寄席ぐらいしか娯楽のない時代、そうした娯楽にさえ圧力がかかってしまった当時の庶民にとって、こうした浮世絵はそうした欲求を解消してくれる格好のエンターテイメントだったのかもしれません。

歌川国芳「其のまま地口 猫飼好五十三疋」

五十三次の宿場が全て猫で、しかも語呂合わせになっている。

国芳は相当の猫好きだったらしい。

五十三次の宿場が全て猫で、しかも語呂合わせになっている。

国芳は相当の猫好きだったらしい。

歌川国芳「荷宝蔵壁のむだ書」

落書きのような大爆笑の傑作浮世絵。

落書きのような大爆笑の傑作浮世絵。

【歌川国芳 木と笑いの木版画】

府中市美術館にて

2010年5月9日(日) まで

歌川国芳―奇と笑いの木版画

歌川国芳―奇と笑いの木版画 もっと知りたい歌川国芳―生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)

もっと知りたい歌川国芳―生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)

.jpg)

ght5er375

返信削除golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet

golden goose outlet